業務部門でのCRM活用の浸透より高度な使いこなしの実現に向けユニークな社内「留学」施策を展開

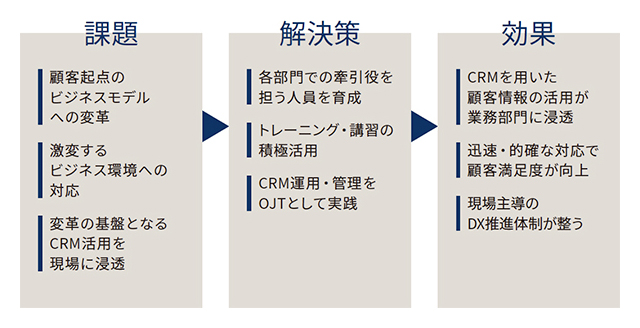

リテールバンキング領域での競争力向上を目指す新生銀行では、顧客起点のビジネスモデルへの変革に向けた取り組みを支える基盤としてSalesforceを導入。その効果をビジネス上の価値へとつなげていくには、各現場スタッフがあまねくSalesforceを活用していける体制構築が不可欠でした。

チャネル横断型の一貫した顧客対応をCRM導入・活用によって実現

都市銀行として多彩な金融商品・サービスを展開し、多様な顧客ニーズに応える新生銀行。2000年に旧日本長期信用銀行から、再スタートを切るに当たって命名された現在の名称には、まさに新しいタイプの金融サービスを目指していこうという決意が込められている。事実、そうした意気込みは、他行に先んじて振込手数料の無料化に踏み切るなど、常に時代を先取りする革新的サービスの提供、あるいはそれまでの銀行のイメージを覆す、ホテルのラウンジやカフェのような店舗デザインの採用など、同行のビジネス施策のさまざまな側面に見て取ることができる。

とくに近年の厳しい金融マーケットの環境にあって、同行が自らの主戦場と捉えているのがリテールバンキングの領域だ。そこで新生銀行が金融機関としてビジネス上の優位性を獲得していくうえでの重要なカギになるものと捉えているのが、商品・サービスの差別化に加え、顧客に寄り添ったビジネスモデルへの変革を成し遂げていくということにほかならない。

そうした取り組みの実践を支える基盤として、同行ではSalesforceを採用。2016年5月以降、Service CloudによるCRM環境を、営業部門をはじめコールセンターやデジタルマーケティング、住宅ローンの各部門へと展開し、その活用を進めてきた。「SalesforceのCRM基盤の活用によって、当行の部門を超えた製品・サービスの契約状況や商談の履歴、あるいは当行にお問い合わせいただいた内容など、個々のお客様に関するあらゆる情報を即座に参照できるようになっており、そのことが当行のビジネスに絶大なメリットをもたらしています」と新生銀行の硲浩一氏は語る。

仮に、コールセンターで受け付けた顧客からの問い合わせに対し、支店の営業担当者がコールバックを行うというケースをあげるならば、従来は、営業担当者が顧客に電話を折り返すのにあたって、電話を受けたコールセンターの担当者に事前にアクセスして、顧客からの問い合わせ内容の詳細を確認するといった作業が必要だった。

「当然、お客様に対し折り返し電話をさせていただくのに、相応のタイムラグが発生せざるを得ませんでした。しかし現在では、コールセンターで受け付けた問い合わせ内容なども、CRMにある当該のお客様のタイムライン上にしっかりと記録されており、営業担当者はそれを参照して、お客様のニーズを確認したうえで、即座にコールバックすることが可能となっています」と語るのは新生銀行の海津碧衣氏である。これにより、営業担当者やコールセンターの担当者の業務が削減され、またスピーディに顧客に回答できるという点では顧客満足度の向上にもつながっている。

もちろんこれは、1つの例に過ぎず、店舗や電話、Webなどあらゆるチャネルを介した顧客接点において、CRM基盤で管理されている詳細な顧客情報を参照することにより、個々の顧客のニーズをしっかりと捕捉し、スピーディかつ的確な対応や提案を行うことが可能となっている。

さらに近年では、金融機関のサービスにもデジタル化の波が急速な勢いで押し寄せており、とりわけ2020年春以来のコロナ禍を受けて、来店する顧客の数が激減しているという状況を受け、顧客接点のデジタル化が大きく加速している。「お客様とフェイスツーフェイスで応対させていただくことがますます困難になりゆく状況にあって、若手営業部員をはじめとする現場、あるいは経営層においても、これまでの旧態依然としたやり方を変革していけるかどうかが、当行の将来を左右するとの思いを募らせています。それに対しては、DXの推進による業務の新たな形、すなわちニューノーマルへと舵を切っていくことが不可欠であるとの認識が確実に広がっています」と硲氏は言う。

「たとえば、昔、どこの街角にも当たり前のように存在した公衆電話や電話ボックスがいまや非常に珍しい存在になっているように、いずれ銀行のATMもそんなに遠くない将来に街の中から姿を消してしまう可能性があります」と硲氏は続ける。そうしたビジネス環境の劇的な変化というものをしっかりと見据えておく必要があるわけだ。そして、そのような変化への対応をシステムの根幹として支えるのがCRMにほかならないというのが同行の考えだ。

執行役員リテール営業第一部長硲 浩一氏

営業第一部長として首都圏の新宿、池袋、吉祥寺、八王子、大宮の5店舗を統括。多様なチャネルを接点としたCRMの活用に基づく顧客営業戦略を立案し、各支店の現場に対する指示を行っています。

システムを導入しただけではビジネス上の成果にはつながらない

当然のことながら、単にシステムとしてCRMを導入しただけで、それが直ちに成果につながるものではない。やはりツールの利用を関連部門に広く浸透させ、現場担当者がCRMに格納された顧客情報をしっかりと使いこなす形で業務を実践していける体制を整備することが重要である。事実、すでに述べたようなCRM活用の成果を着実にあげている新生銀行においても、Salesforceの利用環境が整った2018 年頃から、現場でのそうしたCRMの利用定着化のための取り組みが継続的に進められてきた。

具体的には、現場でのSalesforceの活用の定着とスタッフのツール利用にかかわるスキルの底上げを目指す一方、それに寄与する施策として、各現場でのツール活用を牽引する、いわばエバンジェリスト的な役割を担う人員を育成するというアプローチを検討。それらの人員がSalesforceの使いこなしにかかわる、より高度なノウハウを獲得して、現場スタッフへの知識共有やスキル移譲を図っていけるような体制を目指すことにした。

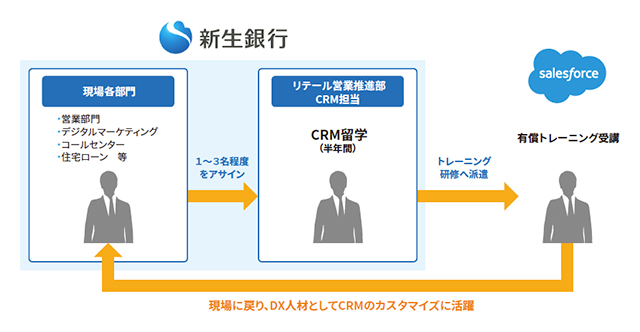

現場でのSalesforce活用を牽引するエバンジェリスト的な人員の育成を目指し、新生銀行では「CRM留学」というユニークな施策を展開している。「CRM留学では、営業部門をはじめ、コールセンターやデジタルマーケティング、住宅ローンといった各部門から、各現場でエバンジェリスト的な役割を担い得る候補者1 ~3名程度をアサインしてもらい、それらの人員がCRMチームに半年間留学する形で、Salesforceに関する知識なりスキルの獲得に集中的に取り組んでもらうというものです」と新生銀行の松永美生氏は説明する。そこでは、会社としてそれらの人員に対して然るべき投資を行い、Salesforceの実施する研修・トレーニングコースなどを受講できる機会なども積極的に提供している。

「こうした各部門から人員を集める形で取り組みを展開している背景には、DXの推進に関わる当社の考え方があります。つまり、DXを一部の専門的な部門において推進していくというのではなく、実際に日々業務プロセスを実践し、各現場での課題にも通じているスタッフが主体となって進めてこそ、業務の変革にまつわる有意なアイデアの創出につながるという思いがその根底にあるわけです」と松永氏は説明する。

リテール営業推進部CRM担当営業推進役松永 美生氏

顧客に寄り添うビジネスモデルへの変革を支えるCRM基盤の活用で、各業務部門に対するサポートを担当。各部門からの「CRM留学」を受け入れ、人員の育成にも当たっています。

現場でのCRM活用をリードする人材を育成するための「CRM留学」

まさにそうした新生銀行におけるDX推進の一翼を担っているのが、CRMの活用であり、CRM留学はそれに向けた重要な駆動力となるものだ。なお、冒頭で登場した海津氏も普段は同行の大宮支店で顧客に対し、資産形成にかかわるコンサルティングサービスの提供を担当しているが、同氏が属する営業部門の部長である硲氏からアサインされて、2020年7月からCRM留学に参加している。

「参加当初には、Salesforceが開催する5日間の研修を受講し、Salesforceの基本機能について学びました。私自身、それまで現場では、CRMをなんら問題なく使いこなしているつもりでいました。研修ではそもそものCRMの成り立ちやコンセプトから修得でき、たとえばレポート機能だったり、ダッシュボードを使ったデータの可視化の方法だったり、Salesforceをより深く使いなしていくための知識やスキルを身につけることができました」と海津氏。研修受講後もCRMチーム内で、Salesforceの運用や活用にまつわる実践経験を引き続き積んでいるところだ。

他方、こうしたCRM留学という施策について、人員をCRMチームに派遣する現場の視点で捉えれば、留学中の半年間はその大切な戦力が現場から失われることにもなり、そのことはマネジメントにとっては、少なからず悩ましい問題だともいえるはずだ。しかも、CRM留学という施策の意義を考えれば、マネジメントサイドではできるだけ優秀な人員をアサインして参加させることが必要で、その結果、当然のことながら、現場の戦力ダウンは避けられない。

「確かに、そのこと自体、現場には大きな痛手ではあります。しかし、中長期的な観点で捉えれば、半年後にその人員が戻ってきたときには、そうしたマイナスの要因を補ってあまりある成果を持ち帰ってきてくれることが期待できます」と硲氏は説明する。

とくに今まさに、顧客やビジネスをとりまく環境が大きく変化している中で、顧客接点や営業チームの活動のあり方についての変革を進めていくうえでは、CRMこそが不可欠な武器となる。そうした意味で、CRM留学への人員の派遣は、目先の戦力ダウンを省みる余地のない必然的な選択でもあるわけだ。

「そうした意味で、こうしたチャレンジングな施策の展開については、『まずはやってみよう』という精神で、有効と思われる施策を果断に展開していくという新生銀行のカルチャーがあればこそ実践されているものともいえます」と松永氏は強調する。

リテール営業第一部資産形成層担当海津 碧衣氏

大宮支店で顧客の資産形成に関するコンサルタント業務を担当。2021年7月からは「CRM留学」の制度によりCRMチームに参加し、CRMのより高度な活用に向けたスキルの研鑽に努めています。

今後想定されるグループ会社との協業においてもCRMが共通言語に

一方、いまDXの推進に取り組む企業において、とりわけ大きな潮流となっているのが、ソフトウェア開発の内製化である。新生銀行のCRMチームにおいても、Salesforce自体がローコード開発ツールを備え、ユーザーによるCRMのカスタマイズを強力に支援していることを踏まえ、内製化を1つの重要な検討課題と捉えている。

CRMチームでは、内製化に対応する領域の切り分けこそが肝心だと捉えている。たとえばコードを記述してソフトウェアを実装するようなところは外部にアウトソースする形でまったく構わないと考えているという。

新生銀行は「CRM留学」という独自の社内制度を実施し、現場業務に精通したDX人材を育成

「そこで重要なのは、自分たちが思い描く業務プロセスを明確にして、それをどう実装していけばよいか、またそれにはどれくらいの工数が必要かといったことをしっかりと理解することです。外部のパートナーに開発を委託する際に、そうしたことが明確にジャッジできていて、適切にディレクションできれば、開発コストを劇的に抑制することができるはずです」と松永氏は語る。

人々の暮らしやビジネスの世界に、デジタル化のさらに大きな波が押し寄せ、加えて新型コロナウイルスの感染防止に向けた対応が引き続き求められる中で、同行が顧客接点とすべきチャネルは今後さらに多様化していくことになる。それに向けては、新生銀行自身が用意するチャネルだけではなく、同行のグループ会社が取り扱うチャネルなども広く活用しながら、顧客との接点をより広範なものへと拡大していくことも想定されている。

「グループ会社においても、我々のSalesforceによるCRM基盤をシェアして、お客様情報を共有し、ビジネスの連携を図っていくというアプローチが現実的な選択肢となってくるものと考えます。まさにグループ内での協業における共通言語として、CRMの存在は将来に向けてますます重要なものとなっていくはずです」と語る硲氏。そうした自行の取り組みを、今後長きにわたって支えるパートナーとしてSalesforceに大きな期待を寄せている。

※ 本事例は2021年9月時点の情報です